Suche

Neu

- Move it...! (jan kammann, 21.Aug.13)

- Hasstana (jan kammann, 30.Jun.13)

- Keinraumfahrt (jan kammann, 11.Aug.12)

- Abgefüllt in Yan'an (jan kammann, 19.Jul.12)

- Chongqing - Punk as Fuck (jan kammann, 15.Jul.12)

Links

Navigation

Meta

Archiv

RSS

Freitag, 16. September 2011

Ahmedabad

Auf den ersten Blick wirkt die Stadt ausgesprochen feindselig. Vor allem, wenn man die ganze Nacht nicht geschlafen hat und sich mit grauenhaften Kopfschmerzen herumschlagen muss. Ahmedabad ist unfassbar laut, staubig, überfüllt und total zugemüllt. Das Hupenproblem potenziert sich noch mal um ein Vielfaches im Vergleich zu Mumbai. Beim Verlassen des Bahnhofs rennt man geradewegs in einen Soundbrei aus schrillen Hupen und dröhnenden Motorengeräuschen, verursacht durch eine Unzahl von Rikschas, Mopeds und Bussen. Eine Kakophonie.

Ich gehe auf den Bahnhofsvorplatz und sofort kommt ein Rikschafahrer auf mich zu. Der erste Reflex: Lass mich in Ruhe! Doch der Mann bleibt entspannt, geradezu verständnisvoll. Sein Englisch ist gut und er klärt mich über die Besonderheiten der Stadt auf. Ahmedabad sei Textilhauptstadt Indiens, sagt er, und morgen beginnt eine große Messe. Deswegen seien alle Hotels ausgebucht. Ich bleibe skeptisch, klettere aber mangels Alternativen auf die Rückbank seines dreirädrigen Feuerstuhls. Wir klappern ein paar Gasthäuser ab, die mein Reiseführer vorschlägt und siehe da: Er hat Recht, alles voll. Nach mehr oder weniger langer Suche finden wir dann doch noch ein freies Zimmer. Und das Verblüffende ist, er will keine Gegenleistung über den üblichen Tarif hinaus. Er sei stolz, mir sein Land zu zeigen, sagt er und er betrachte es als seine Pflicht, mir als Fremden den Aufenthalt im anstrengenden Ahmedabad so angenehm wie möglich zu machen.

Die Stadt wird in erster Linie vom horrormäßigen Verkehr geprägt, von Müllhaufen an jeder Ecke und von streunenden Hunden und Ziegen. Auch die heiligen Kühe sind allgegenwärtig. Sie stehen kauend und glotzend auf den Straßen inmitten des Höllenlärms herum. Ich frage mich, ob man ihrer Heiligkeit mit einem Schlachthof nicht einen Gefallen täte. Das ist aber natürlich nur die Ketzerei eines Ungläubigen. Komplettiert wird das Stadtbild von Geiern, die ebenfalls mit den Menschen koexistieren. Die Müllhaufen sind für sie ein niemals endendes All You Can Eat-Buffett.

Auch Ganesh ist hier. Natürlich. Vor seinen Schreinen musizieren Hindus, bringen ihm Gaben und beten für Intelligenz und Wohlstand. Das bedeutendste religiöse Bauwerk ist allerdings eine Moschee. Erbaut im Jahre 1411 von Ahmed Sha, dem Namensgeber der Stadt, ist sie heute Wallfahrtsort für Muslime und für mich eine Oase der Ruhe. Kein Mucks ist zu hören. Das ist ganz erstaunlich, denn vor ihren Toren, keine 20 Meter entfernt, regiert das Chaos der Straße mit seinen Marktständen. Im Eingangsbereich des Gebetshauses befindet sich ein Unterwäschestand, an dem wild und lautstark darum gefeilscht wird, was die Muslima unter der Burka trägt. Schon wieder Ketzerei, aber dennoch Interessant.

Interessant auch, die Leute wollen alle von mir fotografiert werden. Ich habe mal gehört, dass einige südamerikanische Ureinwohner glauben, ihnen werde die Seele geraubt, wenn ein Foto von ihnen gemacht wird. Das ist hier nicht der Fall und auch überhaupt nicht miteinander zu vergleichen. Ein schöner Gedanke dennoch: Die Menschen hoffen, durch das Foto an einen ruhigeren, weniger verdreckten Ort zu gelangen, um dort in Ruhe fortzuleben. Das kann ihr Wunsch aber auch nicht sein, denn trotz aller Widrigkeiten, die wohl nur für mich schwer zu ertragen sind, machen alle einen gutgelaunten Eindruck. Alle lachen, nicken mir aufmunternd zu. Immer wieder werde ich nach meinem Wohlbefinden gefragt und danach, woher ich komme und wohin ich will. Trotzdem. Ein Tag in dieser Stadt ist genug. Am Abend fahre ich weiter nach Mt. Abu, einen sommerfrischen Ort in den Bergen, den einst schon die Maharadscha zur Erholung aufsuchten.

Ich gehe auf den Bahnhofsvorplatz und sofort kommt ein Rikschafahrer auf mich zu. Der erste Reflex: Lass mich in Ruhe! Doch der Mann bleibt entspannt, geradezu verständnisvoll. Sein Englisch ist gut und er klärt mich über die Besonderheiten der Stadt auf. Ahmedabad sei Textilhauptstadt Indiens, sagt er, und morgen beginnt eine große Messe. Deswegen seien alle Hotels ausgebucht. Ich bleibe skeptisch, klettere aber mangels Alternativen auf die Rückbank seines dreirädrigen Feuerstuhls. Wir klappern ein paar Gasthäuser ab, die mein Reiseführer vorschlägt und siehe da: Er hat Recht, alles voll. Nach mehr oder weniger langer Suche finden wir dann doch noch ein freies Zimmer. Und das Verblüffende ist, er will keine Gegenleistung über den üblichen Tarif hinaus. Er sei stolz, mir sein Land zu zeigen, sagt er und er betrachte es als seine Pflicht, mir als Fremden den Aufenthalt im anstrengenden Ahmedabad so angenehm wie möglich zu machen.

Die Stadt wird in erster Linie vom horrormäßigen Verkehr geprägt, von Müllhaufen an jeder Ecke und von streunenden Hunden und Ziegen. Auch die heiligen Kühe sind allgegenwärtig. Sie stehen kauend und glotzend auf den Straßen inmitten des Höllenlärms herum. Ich frage mich, ob man ihrer Heiligkeit mit einem Schlachthof nicht einen Gefallen täte. Das ist aber natürlich nur die Ketzerei eines Ungläubigen. Komplettiert wird das Stadtbild von Geiern, die ebenfalls mit den Menschen koexistieren. Die Müllhaufen sind für sie ein niemals endendes All You Can Eat-Buffett.

Auch Ganesh ist hier. Natürlich. Vor seinen Schreinen musizieren Hindus, bringen ihm Gaben und beten für Intelligenz und Wohlstand. Das bedeutendste religiöse Bauwerk ist allerdings eine Moschee. Erbaut im Jahre 1411 von Ahmed Sha, dem Namensgeber der Stadt, ist sie heute Wallfahrtsort für Muslime und für mich eine Oase der Ruhe. Kein Mucks ist zu hören. Das ist ganz erstaunlich, denn vor ihren Toren, keine 20 Meter entfernt, regiert das Chaos der Straße mit seinen Marktständen. Im Eingangsbereich des Gebetshauses befindet sich ein Unterwäschestand, an dem wild und lautstark darum gefeilscht wird, was die Muslima unter der Burka trägt. Schon wieder Ketzerei, aber dennoch Interessant.

Interessant auch, die Leute wollen alle von mir fotografiert werden. Ich habe mal gehört, dass einige südamerikanische Ureinwohner glauben, ihnen werde die Seele geraubt, wenn ein Foto von ihnen gemacht wird. Das ist hier nicht der Fall und auch überhaupt nicht miteinander zu vergleichen. Ein schöner Gedanke dennoch: Die Menschen hoffen, durch das Foto an einen ruhigeren, weniger verdreckten Ort zu gelangen, um dort in Ruhe fortzuleben. Das kann ihr Wunsch aber auch nicht sein, denn trotz aller Widrigkeiten, die wohl nur für mich schwer zu ertragen sind, machen alle einen gutgelaunten Eindruck. Alle lachen, nicken mir aufmunternd zu. Immer wieder werde ich nach meinem Wohlbefinden gefragt und danach, woher ich komme und wohin ich will. Trotzdem. Ein Tag in dieser Stadt ist genug. Am Abend fahre ich weiter nach Mt. Abu, einen sommerfrischen Ort in den Bergen, den einst schon die Maharadscha zur Erholung aufsuchten.

jan kammann am 16. September 11

|

Permalink

|

0 Kommentare

|

kommentieren

Mittwoch, 14. September 2011

Mumbai - Ganesha Superstar

Ende August/Anfang September huldigt man in Mumbai Ganesha, einem der schillernden Superstars in Indiens Götterhimmel. Sowieso ist der 4-armige Bursche mit seinem Elefantenkopf allgegenwärtig, er dient als Werbeträger für Telefon- und Lebensmittelkonzerne. Sogar eine Zementfirma ziert sein Logo mit dem Antlitz Ganeshas, dem intelligenten Glücksbringer, der Reichtum verheißt und alle Hürden zu überwinden vermag. Natürlich spielt Ganesha auch in der alltäglichen Lebenswelt eine wichtige Rolle. In den Straßen werden ihm zu Ehren bunte Schreine errichtet, behangen mit farbenfrohen Stoffen und grell illuminiert. In Geschäften und Wohnungen hängen Bilder von ihm, immer begleitet von seinem zuverlässigen Reittier, einer Ratte.

Die zuverlässigste Klientel Ganeshas, der sich letztlich auch in der Götterwelt gegen eine Vielzahl mächtige Konkurrenten wie Shiva, Vishnu oder den Affengott Hanuman durchsetzen muss, sind Menschen, die Kopfarbeit leisten. Ist er seinen Anhängern wohl gesonnen, sorgt er für einen stetigen Fluss an guten Ideen. Man könnte sagen, Werbetexter, Medienleute und Kreative aller Art sind beim Elefantengott an der richtigen Adresse. Gute Ideen sind natürlich gleichbedeutend mit viel Geld. Arme Menschen sind demzufolge wohl nur Einfaltspinsel, die den falschen Göttern huldigen.

Um den Ideenfluss nicht abbrechen zu lassen, ist es wichtig, auf bestimmte Details zu achten. Es ist keineswegs ausreichend, sich sporadisch vor dem Elefantengott zu verbeugen und ein paar Rupien für sein Wohlergehen zu spenden; nein, man muss sein Heim, insbesondere den Eingangsbereich, mit einem doppelten Ganesha schmücken. Doppelt deshalb, weil einer nach vorne schauen muss, um den Ideenstrom nicht abreißen zu lassen und der andere blickt nach hinten und wehrt bei Gelegenheit Ungemach ab.

Und Ungemach ist dem gutmütigen Ganesha auch einst widerfahren. Ihm wurde der Kopf abgeschlagen. Zu diesem Unglück kam es, weil seine Mutter Parvati den kleinen Ganesha gebeten hatte, niemanden ins Haus zu lassen, denn sie musste entspannen bei einem Bad. Unglücklicherweise kam just zu dieser Zeit Shiva, der mächtige Zerstörer, vorbei und begehrte um Einlass. Als dieser ihm verwehrt wurde, platzte dem alten Aggrogott so was von der Kragen, dass er Ganesha kurzerhand den Kopf abschlug. Ein Unglück, denn bald sollte Shiva feststellen, dass Ganesha sein Sohn war. Er hatte ihn lange nicht gesehen und nun fühlte er sich schlecht. Als Wiedergutmachung versprach er, den Kopf zu ersetzen. Die nächstbeste Kreatur, die seinen Weg kreuzt, sollte dafür herhalten – und das war dann wohl ein Elefant, dessen Rüssel und Stoßzähne der kleine Ganesha seitdem durch die Götterwelt trägt.

Was sagt mir das nun, als jemand der von Haus aus nur einen Gott gewohnt ist? Nicht gleich den Kopf verlieren, wenn gute Ideen ausbleiben? Nicht sofort jemanden den Kopf abreißen, wenn es mal nicht läuft oder einem der Einlass verweigert wird? Beides ist wohl hilfreich, will man seinen (Ideen-)reichtum mehren und bewahren. Ganesha ist ab sofort auch mein Lieblingsgott.

Die zuverlässigste Klientel Ganeshas, der sich letztlich auch in der Götterwelt gegen eine Vielzahl mächtige Konkurrenten wie Shiva, Vishnu oder den Affengott Hanuman durchsetzen muss, sind Menschen, die Kopfarbeit leisten. Ist er seinen Anhängern wohl gesonnen, sorgt er für einen stetigen Fluss an guten Ideen. Man könnte sagen, Werbetexter, Medienleute und Kreative aller Art sind beim Elefantengott an der richtigen Adresse. Gute Ideen sind natürlich gleichbedeutend mit viel Geld. Arme Menschen sind demzufolge wohl nur Einfaltspinsel, die den falschen Göttern huldigen.

Um den Ideenfluss nicht abbrechen zu lassen, ist es wichtig, auf bestimmte Details zu achten. Es ist keineswegs ausreichend, sich sporadisch vor dem Elefantengott zu verbeugen und ein paar Rupien für sein Wohlergehen zu spenden; nein, man muss sein Heim, insbesondere den Eingangsbereich, mit einem doppelten Ganesha schmücken. Doppelt deshalb, weil einer nach vorne schauen muss, um den Ideenstrom nicht abreißen zu lassen und der andere blickt nach hinten und wehrt bei Gelegenheit Ungemach ab.

Und Ungemach ist dem gutmütigen Ganesha auch einst widerfahren. Ihm wurde der Kopf abgeschlagen. Zu diesem Unglück kam es, weil seine Mutter Parvati den kleinen Ganesha gebeten hatte, niemanden ins Haus zu lassen, denn sie musste entspannen bei einem Bad. Unglücklicherweise kam just zu dieser Zeit Shiva, der mächtige Zerstörer, vorbei und begehrte um Einlass. Als dieser ihm verwehrt wurde, platzte dem alten Aggrogott so was von der Kragen, dass er Ganesha kurzerhand den Kopf abschlug. Ein Unglück, denn bald sollte Shiva feststellen, dass Ganesha sein Sohn war. Er hatte ihn lange nicht gesehen und nun fühlte er sich schlecht. Als Wiedergutmachung versprach er, den Kopf zu ersetzen. Die nächstbeste Kreatur, die seinen Weg kreuzt, sollte dafür herhalten – und das war dann wohl ein Elefant, dessen Rüssel und Stoßzähne der kleine Ganesha seitdem durch die Götterwelt trägt.

Was sagt mir das nun, als jemand der von Haus aus nur einen Gott gewohnt ist? Nicht gleich den Kopf verlieren, wenn gute Ideen ausbleiben? Nicht sofort jemanden den Kopf abreißen, wenn es mal nicht läuft oder einem der Einlass verweigert wird? Beides ist wohl hilfreich, will man seinen (Ideen-)reichtum mehren und bewahren. Ganesha ist ab sofort auch mein Lieblingsgott.

Mitternacht in Mumbai

Spät abends komme ich am Flughafen Mumbai an: Der freundliche Herr von der Visumskontrolle ist skeptisch: Was wollen Sie hier, sind Sie alleine, was tun Sie, wenn Sie gerade nicht nach Indien einreisen? Nach einigen stechenden Blicken und eingehender Musterung lässt er mich durch.

Nun gelange ich zusammen mit anderen Flugreisenden in eine große Halle. Hier gibt es verschiedene Dienstleister; man kann Geld wechseln, sich die Schuhe putzen lassen oder Schnickschnack kaufen. Alle sind aufgeregt, fast überdreht. Riesen Tumulte gibt es jedoch woanders – vor den Schaltern der Pre-Paid-Taxis regiert das Chaos. Es wird gedrängelt und geschubst, geflucht und gebrüllt. Ich erfahre, dass man vor Fahrtbeginn ein Ticket kauft, dessen Preis vom Zielort abhängig ist. Zielort? Gute Frage, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo ich eigentlich hin will. Die Frau am Schalter brüllt mich an: ‚Where you going?’ Ich werde nervös und blättere hastig in meinem Reiseführer und entscheide mich wahllos für den Stadtteil Colada, in dem sich neben dem berühmten Gateway to India auch viele Hotels befinden. Auch sie mustert mich skeptisch, füllt aber trotzdem einen Schein aus, den sie mir gegen Bezahlung überreicht.

Raus aus der Halle. Erstmal durchschnaufen und eine rauchen, denke ich, doch dazu kommt es nicht. Gerade als ich den Rucksack absetze und mir neugierig das Gewusel anschaue, reißt mir ein quirliger Typ das Ticket aus der Hand. ‚I’m your Driver!’, schnauzt er. Aha! My Driver, also. Ein Taxi ist weit und breit nicht zu sehen. Dennoch zwingt er mich, ihm zu folgen. Er hat den Fetzen Papier, der mein Ticket ist, in der Hand und stürmt davon. Wir biegen um die Ecke und erreichen einen Parkplatz. Alle möglichen Vehikel weisen sich hier als Taxi aus: Dreirädrige Motorrikschas, Kleine, schwarz lackierte Rostlauben den Trabis nicht unähnlich und große Limousinen. Der hektische Mann legt ein Wahnsinnstempo vor und stoppt vor einem trabiähnlichen Gefährt: ‚Number 489!’, brüllt er und weist auf ein Gefährt. Ich verstehe. Auch er ist Dienstleister, nicht aber der Fahrer. Der lehnt lässig an der Motorhaube seines Boliden und nimmt gelangweilt, aber mit verachtendem Blick den Fetzen Papier von seinem Handlanger entgegen. Dieser wendet sich nun wieder mir zu und will, wie sollte es anders sein, Geld. Ich weigere mich. Er langt nach meinem Gepäck, will es verladen. Ich halte es fest, er guckt irritiert. Ich bin entschlossen, mich durchzusetzen. Nach einigem Gerangel um meinen Rucksack gelingt es mir, mich auf die Rückbank zu flüchten. Der Fahrer wartet schon mit laufendem Motor, noch immer mit gelangweilter Körperhaltung und mit nun ausdrucksloser Miene. Er fährt los, der aufgeregte Typ bleibt zurück. Er tut mir leid.

Auf der Fahrt wird deutlich, wie groß die Stadt wirklich ist. Wir kommen vorbei an endlosen und hell erleuchteten Häuserfronten, die ich als Zugänge zu Slums ausmache. Denn zum einen ist der Begriff Häuserfront unpassend, Schuppenfront trifft es schon eher und zum anderen hat mir mein Reisführer verraten, dass unglaubliche 55% der Bevölkerung Mumbais in Elendsvierteln leben. Der Taxifahrer schweigt zu diesem Thema wie zu allen anderen auch.

Trotz später Stunde ist der Verkehr der reine Wahnsinn, die Straßen werden durch den heftigen Regen nicht besser und ich habe keine Ahnung, ob der Fahrer überhaupt weiß, wohin ich will. Er kauert noch immer gelangweilt hinter seinem Steuer und hupt mechanisch. Dieses Verhalten kenne ich schon aus China. Auch hier scheint die Hupe als Verlängerung Nervensystems Nervensystems zu dienen. Jede nervöse Regung macht sich sofort auch akustisch bemerkbar. Bei offenem Fenster rauchend, versuche ich zu verdrängen, dass ich dem Fahrer komplett ausgeliefert bin. Unruhe wäre auch unangebracht gewesen – nach anderthalb Stunden erreichen wir unser Ziel. ‚Colada Causeway, sagt er. Ich finde ein Hotel, nichts Bezauberndes aber sauber und günstig. Ich freue mich und gehe und ohne Abendbrot ins Bett.

Nun gelange ich zusammen mit anderen Flugreisenden in eine große Halle. Hier gibt es verschiedene Dienstleister; man kann Geld wechseln, sich die Schuhe putzen lassen oder Schnickschnack kaufen. Alle sind aufgeregt, fast überdreht. Riesen Tumulte gibt es jedoch woanders – vor den Schaltern der Pre-Paid-Taxis regiert das Chaos. Es wird gedrängelt und geschubst, geflucht und gebrüllt. Ich erfahre, dass man vor Fahrtbeginn ein Ticket kauft, dessen Preis vom Zielort abhängig ist. Zielort? Gute Frage, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo ich eigentlich hin will. Die Frau am Schalter brüllt mich an: ‚Where you going?’ Ich werde nervös und blättere hastig in meinem Reiseführer und entscheide mich wahllos für den Stadtteil Colada, in dem sich neben dem berühmten Gateway to India auch viele Hotels befinden. Auch sie mustert mich skeptisch, füllt aber trotzdem einen Schein aus, den sie mir gegen Bezahlung überreicht.

Raus aus der Halle. Erstmal durchschnaufen und eine rauchen, denke ich, doch dazu kommt es nicht. Gerade als ich den Rucksack absetze und mir neugierig das Gewusel anschaue, reißt mir ein quirliger Typ das Ticket aus der Hand. ‚I’m your Driver!’, schnauzt er. Aha! My Driver, also. Ein Taxi ist weit und breit nicht zu sehen. Dennoch zwingt er mich, ihm zu folgen. Er hat den Fetzen Papier, der mein Ticket ist, in der Hand und stürmt davon. Wir biegen um die Ecke und erreichen einen Parkplatz. Alle möglichen Vehikel weisen sich hier als Taxi aus: Dreirädrige Motorrikschas, Kleine, schwarz lackierte Rostlauben den Trabis nicht unähnlich und große Limousinen. Der hektische Mann legt ein Wahnsinnstempo vor und stoppt vor einem trabiähnlichen Gefährt: ‚Number 489!’, brüllt er und weist auf ein Gefährt. Ich verstehe. Auch er ist Dienstleister, nicht aber der Fahrer. Der lehnt lässig an der Motorhaube seines Boliden und nimmt gelangweilt, aber mit verachtendem Blick den Fetzen Papier von seinem Handlanger entgegen. Dieser wendet sich nun wieder mir zu und will, wie sollte es anders sein, Geld. Ich weigere mich. Er langt nach meinem Gepäck, will es verladen. Ich halte es fest, er guckt irritiert. Ich bin entschlossen, mich durchzusetzen. Nach einigem Gerangel um meinen Rucksack gelingt es mir, mich auf die Rückbank zu flüchten. Der Fahrer wartet schon mit laufendem Motor, noch immer mit gelangweilter Körperhaltung und mit nun ausdrucksloser Miene. Er fährt los, der aufgeregte Typ bleibt zurück. Er tut mir leid.

Auf der Fahrt wird deutlich, wie groß die Stadt wirklich ist. Wir kommen vorbei an endlosen und hell erleuchteten Häuserfronten, die ich als Zugänge zu Slums ausmache. Denn zum einen ist der Begriff Häuserfront unpassend, Schuppenfront trifft es schon eher und zum anderen hat mir mein Reisführer verraten, dass unglaubliche 55% der Bevölkerung Mumbais in Elendsvierteln leben. Der Taxifahrer schweigt zu diesem Thema wie zu allen anderen auch.

Trotz später Stunde ist der Verkehr der reine Wahnsinn, die Straßen werden durch den heftigen Regen nicht besser und ich habe keine Ahnung, ob der Fahrer überhaupt weiß, wohin ich will. Er kauert noch immer gelangweilt hinter seinem Steuer und hupt mechanisch. Dieses Verhalten kenne ich schon aus China. Auch hier scheint die Hupe als Verlängerung Nervensystems Nervensystems zu dienen. Jede nervöse Regung macht sich sofort auch akustisch bemerkbar. Bei offenem Fenster rauchend, versuche ich zu verdrängen, dass ich dem Fahrer komplett ausgeliefert bin. Unruhe wäre auch unangebracht gewesen – nach anderthalb Stunden erreichen wir unser Ziel. ‚Colada Causeway, sagt er. Ich finde ein Hotel, nichts Bezauberndes aber sauber und günstig. Ich freue mich und gehe und ohne Abendbrot ins Bett.

jan kammann am 14. September 11

|

Permalink

|

0 Kommentare

|

kommentieren

Freitag, 11. Juni 2010

Training Days

Meine Zeit in Changchun geht dem Ende entgegen. Schade eigentlich – ein knappes Jahr reicht wohl nicht aus, die Geheimnisse dieses Landes zu durchdringen. In meinem Fall liegt es wohl daran, dass ich das wichtigste Werkzeug noch immer nicht angemessen nutzen kann. Zwar sind meine Chinesischkenntnisse mittlerweile nicht mehr nur ‚fei chang bu hao’‚ 'außerordentlich nix gut', sondern nur noch ‚bu hao’, 'nix gut'. Schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber doch ein Quell niemals endender Missverständnisse. Sei es bei der Arbeit, in Spießlokalen oder beim Einkaufen – antworte ich auf eine Frage auf Chinesisch, konfrontiert mein freudiges Gegenüber mich sofort mit einem ungeheuren Wortschwall. So sehr ich auch versuche, das Gesagte zu verstehen – in den wenigsten Fällen gelingt es mir. Meinen Gesprächspartnern scheint das egal zu sein – fröhlich reden sie weiter auf mich ein. Das ist anstrengend und frustrierend, weil ich fast immer um eine Antwort verlegen bin.

Die merkwürdigsten Begegnungen dieser Art kann man machen während ausgiebiger Zugreisen durchs Land. In den letzten Monaten habe ich über 12.000 km Fahrstrecke mit diesem chinesischsten aller Verkehrsmittel zurückgelegt. Nirgends kommt man seinen Mitmenschen so nahe wie hier. Zwangsläufig ergeben sich intensive Gespräche und intimer Körperkontakt. Generell wird man in vielen Landesteilen Chinas als Ausländer bestaunt wie ein seltenes Tier - und ein seltenes Tier will man natürlich auch mal anfassen, mit ihm auf Fotos posieren oder es einfach nur stundenlang ausgiebig anstarren und studieren. Gerne diskutiert man natürlich auch lauthals das komische Verhalten dieses seltsamen Wesens und stellt Mutmaßungen an über Herkunft und Fortpflanzungstrieb.

Außerdem neigen viele chinesische Zugbegleiter ganz offenbar dazu, Telefonnummern von Ausländern als eine Art Trophäe zu sammeln. In den seltensten Fällen rufen sie dann mal an. Wenn, dann mit einer fürchterlichen Penetranz. So zum Beispiel Guo Jia Wi aus Gansu. Anfänglich rief er täglich an, um mich zu sich nach Hause einzuladen. Dummerweise ist sein Zuhause 3.500 km von meinem entfernt, also ein bisschen weit, um mal eben kurz vorbeizuschauen. Unsere Gespräche beschränken sich stets auf diese Einladung und auf wenige Sympathiebekundungen. Ich kann seinen Ausführungen immer nur zustimmendes ‚Mmmh! Mmmh! Hao! Hao!’ entgegensetzen. Ihn scheint das nicht weiter zu irritieren, ruft er doch immer wieder an.

Es kann unheimlich anstrengend sein, ständig das Zentrum des allgemeinen Interesses zu stehen. Besonders, wenn man sich nicht mal eben schnell in einem Parkhaus verstecken kann. In Zügen gibt es keine Möglichkeit sich ausreichend zu tarnen. Kopfhörer geben ein Zeitpolster, bieten aber keinen ausreichenden Schutz. Man müsste sie zusätzlich durch Augenklappen ergänzen, will man seine Ruhe haben. Meine Kopfhörer garantierten mir auf einer Fahrt vom zentralchinesischen Zhengzhou nach Ji`An etwa eine halbe Stunde Entspannung. Dann konnte es einer der Mitreisenden, mit denen ich zwischen zwei Waggons ausharren musste, nicht mehr aushalten. Er riss mir die Kopfhörer vom Kopf und rief: ‚Ni shi na guo ren?’,Aus welchem Land kommst Du?’ Ich antworte brav, dass ich aus Deutschland komme. Er guckt enttäuscht, mit seinen Kumpels hatte er gewettet und verloren. Franzose war sein Tipp.

Dabei ließ er es dann aber nicht bewenden. Den üblichen Smalltalk beherrsche ich schon ganz gut. Es geht um Einkommen und Beruf und chinesisches Essen. Alles hao. Aber die Neugier des schon einigermaßen betagten Mannes war noch immer nicht gestillt. Der Silberrücken entsandte einen seiner jüngeren Begleiter, um einen Dolmetscher zu finden. Der ließ nicht lange auf sich warten. Gut für mich – er musste das Fragenfeuerwerk schließlich erstmal filtern. Nach kurzer Zeit wirkte der arme Mann gestresst. Ich war mittlerweile in der schwitzigen Umklammerung des Alphatieres gefangen. Er murmelte selig was von ‚Pengyou, Pengyou’ (Freund, Freund). Nach einer ausgiebigen Fotosession fasste er dann einen Entschluss: Er forderte mich auf, seine Tochter kennen zu lernen. Die würde Zuhause warten und sich bestimmt freuen, mal einen Deutschen zu treffen. Oh Nein, Oh Nein. Nach stundenlanger Belagerung hatte ich mich schon gefreut, dass er bald aussteigt und ich den Rest der Fahrt in Ruhe genießen kann – und jetzt das. Ich war überfordert – und gleichzeitig überwältigt von diesem Akt der Gastfreundschaft. Trotzdem gelang es mir, mich aus seinen Fängen zu lösen. Schließlich hatte ich doch keine Zeit und war durch die vergangenen Stunden bereits völlig verausgabt. Rückblickend denke ich allerdings, gucken hätte ich ja mal können.

Eine weitere Merkwürdigkeit ereignete sich auf einer Fahrt zwischen Changchun und Peking. Als letzter hasstete ich den Bahnsteig entlang und erreichte in allerletzte Minute die Zugtür. Der Schaffner war gerade dabei die Tür zu schließen, als mir ein aufgeregter Typ plötzlich eine türkise Papiertüte in die Hand drückt. Was soll das? Er steht vor der Tür und faselt hektisch irgendwas von seinem Freund, der im Zug sitzt und die Tüte unbedingt braucht. Er fordert mich auf, ihm mein Handy zu geben. Irritiert leiste ich seinen Anweisungen folge, der Schaffner macht Stress, wir müssen los. Er hackt seine Nummer in das Telefon und schmeißt es durchs Fenster in meine Arme. Der Zug fährt an und er bleibt wild gestikulierend zurück. Offenbar soll ich ihn anrufen.

Natürlich leiste ich seinen Aufforderungen unverzüglich folge. ‚Tüte!’, sage ich. ‚Ja!’, sagt er, ‚Sein Freund braucht sie’. Ja Ja, denke ich mir, er kann sie sich ja bei mir abholen. Den Rest seiner Anweisungen verstehe ich nicht, sage aber noch freundlich Tschüß und lege auf. Er ruft wieder an. Ich weiß nicht, was er will. Er selbst auch nicht. Ich lege auf. Er ruft wieder an, ich lege wieder auf. Dann rufen andere Leute an, immer mit dem gleichen Ergebnis. So geht das eine ganze Weile, bis ich eine geduldige Frau am Telefon habe. Sie erklärt mir nun, dass in Peking jemand auf mich Warten werde, um die Tüte in Empfang zu nehmen. Keine Rede mehr von einem Freund, der die Tüte unbedingt jetzt braucht. Sehr mysteriös das. Ich kann auch nicht reingucken, die Tüte ist zugetackert. Was ist wohl drin? Kürzlich wurde ein Engländer für Drogenschmuggel hingerichtet, fährt mir in den Kopf. 4 Kilo Heroin hatte er dabei. Soviel wiegt die Tüte nicht, höchstens eineinhalb. Macht das einen Unterschied? Ich lege die Tüte auf die Gepäckablage und versuche nicht weiter darüber nachzudenken. Es passiert nichts – keine weiteren Anrufe, keine Drogenfahnder.

Am Bahnhof am nächsten Morgen werde ich tatsächlich auf dem Bahnsteig in Empfang genommen von zwei Männern, die ein Schild mit meinem Namen in der Hand halten. ‚Ich bin Jan’, sage ich. Der eine schüttelt mir kurz die Hand, nimmt die Tüte und geht zu einem schwarzen Audi A 8. Der ist mitten auf dem Bahnsteig geparkt. Das ist sogar in China ungewöhnlich. Die Scheiben sind verdunkelt, ich kann aber erkennen, dass weitere Gestalten im Wageninnern sitzen. Die beiden anderen steigen ein, der Wagen startet und bahnt sich hupend seinen Weg durch die Menschenmenge. Was war das denn jetzt? Wo ist der Freund, dem die Tüte angeblich gehört und wieso bedankt sich niemand bei mir? Eigentlich hatte ich gehofft, noch zu erfahren, was denn drin ist in der Tüte. Vielleicht Pläne zur Urananreicherung, die Weltformel oder doch nur profane Drogen?

Viele Begegnungen sind also oft skurril und geprägt von Missverständnissen. So sehr ich auch versuche, mir einen Reim auf alles zu machen, so sehr habe ich oft das Gefühl, hoffnungslos daneben zu liegen. Nichtsdestotrotz waren (fast) ausnahmslos alle Menschen, die ich getroffen habe freundlich und offen. Ihre Neugier ist überwältigend genauso wie die Gastfreundschaft. Wie zum Beispiel in einem Wüstenkaff in der Provinz Ningxia, wo ich von einer ganzen Familie verköstigt und betüdelt wurde. Hier hatte man sogar Geduld mit mir und ich konnte alle Fragen zur allgemeinen Zufriedenheit beantworten. Die Familienvorsteherin wollte mich sogar zum Bleiben bewegen. Sie sagte, sie würde gerne mehr erfahren über die Welt, aus der ich komme – und ich würde gerne mehr erfahren von ihrer Welt. Vielleicht besuch ich sie noch mal.

Genauso harmonisch verlief ein Treffen mit einer Gruppe Studenten am Bahnhofsvorplatz in einer anderen Wüstenstadt. Sie versorgten mich fröhlich mit Bier und forderten mich auf, ihre Frisuren zu bewerten. Intern hatten sie den einzigen Langhaarigen ihrer Gang als hässlichen Vogel ausgemacht, der dringend einen Haarschnitt braucht. Obwohl er überzeugt ist von seiner Haarpracht, wird er sich dem Druck nicht lange beugen können, denn auch die Damen waren einhellig der Meinung, seine Frisur sei schlicht scheiße.

Begegnungen dieser Art werde ich vermissen. Sie führen mir vor Augen, dass das Leben, wie ich es kenne, nicht zwangsläufig der Weisheit letzter Schluss ist. Hinter der vordergründigen Sprachbarriere verbirgt sich ein ganzes Universum von anderen Lebenskonzepten und Wahrnehmungen, unterschiedlichen Weltanschauungen und Philosophien, die genauso richtig oder falsch sind wie meine eigenen. Ist halt alles irgendwie relativ - von den Frisuren mal abgesehen.

Bis zu meiner Rückreise habe ich noch einige 1.000 km in öffentlichen Verkehrsmitteln vor mir. Ich bin überzeugt, ich werde weiterhin auf so viele freundliche und interessante Menschen treffen. Vielleicht finde ich noch Gelegenheit, an dieser Stelle ein paar Geschichten zum Besten zu geben – ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freu mich auf zu Hause. Wir sehen uns. Vorzugsweise vor irgendeinem Kiosk in oder um St. Pauli oder irgendwo im Grünen bei Spießchen und Bier.

Bis dahin – ich freu mich auf Euch!

Die merkwürdigsten Begegnungen dieser Art kann man machen während ausgiebiger Zugreisen durchs Land. In den letzten Monaten habe ich über 12.000 km Fahrstrecke mit diesem chinesischsten aller Verkehrsmittel zurückgelegt. Nirgends kommt man seinen Mitmenschen so nahe wie hier. Zwangsläufig ergeben sich intensive Gespräche und intimer Körperkontakt. Generell wird man in vielen Landesteilen Chinas als Ausländer bestaunt wie ein seltenes Tier - und ein seltenes Tier will man natürlich auch mal anfassen, mit ihm auf Fotos posieren oder es einfach nur stundenlang ausgiebig anstarren und studieren. Gerne diskutiert man natürlich auch lauthals das komische Verhalten dieses seltsamen Wesens und stellt Mutmaßungen an über Herkunft und Fortpflanzungstrieb.

Außerdem neigen viele chinesische Zugbegleiter ganz offenbar dazu, Telefonnummern von Ausländern als eine Art Trophäe zu sammeln. In den seltensten Fällen rufen sie dann mal an. Wenn, dann mit einer fürchterlichen Penetranz. So zum Beispiel Guo Jia Wi aus Gansu. Anfänglich rief er täglich an, um mich zu sich nach Hause einzuladen. Dummerweise ist sein Zuhause 3.500 km von meinem entfernt, also ein bisschen weit, um mal eben kurz vorbeizuschauen. Unsere Gespräche beschränken sich stets auf diese Einladung und auf wenige Sympathiebekundungen. Ich kann seinen Ausführungen immer nur zustimmendes ‚Mmmh! Mmmh! Hao! Hao!’ entgegensetzen. Ihn scheint das nicht weiter zu irritieren, ruft er doch immer wieder an.

Es kann unheimlich anstrengend sein, ständig das Zentrum des allgemeinen Interesses zu stehen. Besonders, wenn man sich nicht mal eben schnell in einem Parkhaus verstecken kann. In Zügen gibt es keine Möglichkeit sich ausreichend zu tarnen. Kopfhörer geben ein Zeitpolster, bieten aber keinen ausreichenden Schutz. Man müsste sie zusätzlich durch Augenklappen ergänzen, will man seine Ruhe haben. Meine Kopfhörer garantierten mir auf einer Fahrt vom zentralchinesischen Zhengzhou nach Ji`An etwa eine halbe Stunde Entspannung. Dann konnte es einer der Mitreisenden, mit denen ich zwischen zwei Waggons ausharren musste, nicht mehr aushalten. Er riss mir die Kopfhörer vom Kopf und rief: ‚Ni shi na guo ren?’,Aus welchem Land kommst Du?’ Ich antworte brav, dass ich aus Deutschland komme. Er guckt enttäuscht, mit seinen Kumpels hatte er gewettet und verloren. Franzose war sein Tipp.

Dabei ließ er es dann aber nicht bewenden. Den üblichen Smalltalk beherrsche ich schon ganz gut. Es geht um Einkommen und Beruf und chinesisches Essen. Alles hao. Aber die Neugier des schon einigermaßen betagten Mannes war noch immer nicht gestillt. Der Silberrücken entsandte einen seiner jüngeren Begleiter, um einen Dolmetscher zu finden. Der ließ nicht lange auf sich warten. Gut für mich – er musste das Fragenfeuerwerk schließlich erstmal filtern. Nach kurzer Zeit wirkte der arme Mann gestresst. Ich war mittlerweile in der schwitzigen Umklammerung des Alphatieres gefangen. Er murmelte selig was von ‚Pengyou, Pengyou’ (Freund, Freund). Nach einer ausgiebigen Fotosession fasste er dann einen Entschluss: Er forderte mich auf, seine Tochter kennen zu lernen. Die würde Zuhause warten und sich bestimmt freuen, mal einen Deutschen zu treffen. Oh Nein, Oh Nein. Nach stundenlanger Belagerung hatte ich mich schon gefreut, dass er bald aussteigt und ich den Rest der Fahrt in Ruhe genießen kann – und jetzt das. Ich war überfordert – und gleichzeitig überwältigt von diesem Akt der Gastfreundschaft. Trotzdem gelang es mir, mich aus seinen Fängen zu lösen. Schließlich hatte ich doch keine Zeit und war durch die vergangenen Stunden bereits völlig verausgabt. Rückblickend denke ich allerdings, gucken hätte ich ja mal können.

Eine weitere Merkwürdigkeit ereignete sich auf einer Fahrt zwischen Changchun und Peking. Als letzter hasstete ich den Bahnsteig entlang und erreichte in allerletzte Minute die Zugtür. Der Schaffner war gerade dabei die Tür zu schließen, als mir ein aufgeregter Typ plötzlich eine türkise Papiertüte in die Hand drückt. Was soll das? Er steht vor der Tür und faselt hektisch irgendwas von seinem Freund, der im Zug sitzt und die Tüte unbedingt braucht. Er fordert mich auf, ihm mein Handy zu geben. Irritiert leiste ich seinen Anweisungen folge, der Schaffner macht Stress, wir müssen los. Er hackt seine Nummer in das Telefon und schmeißt es durchs Fenster in meine Arme. Der Zug fährt an und er bleibt wild gestikulierend zurück. Offenbar soll ich ihn anrufen.

Natürlich leiste ich seinen Aufforderungen unverzüglich folge. ‚Tüte!’, sage ich. ‚Ja!’, sagt er, ‚Sein Freund braucht sie’. Ja Ja, denke ich mir, er kann sie sich ja bei mir abholen. Den Rest seiner Anweisungen verstehe ich nicht, sage aber noch freundlich Tschüß und lege auf. Er ruft wieder an. Ich weiß nicht, was er will. Er selbst auch nicht. Ich lege auf. Er ruft wieder an, ich lege wieder auf. Dann rufen andere Leute an, immer mit dem gleichen Ergebnis. So geht das eine ganze Weile, bis ich eine geduldige Frau am Telefon habe. Sie erklärt mir nun, dass in Peking jemand auf mich Warten werde, um die Tüte in Empfang zu nehmen. Keine Rede mehr von einem Freund, der die Tüte unbedingt jetzt braucht. Sehr mysteriös das. Ich kann auch nicht reingucken, die Tüte ist zugetackert. Was ist wohl drin? Kürzlich wurde ein Engländer für Drogenschmuggel hingerichtet, fährt mir in den Kopf. 4 Kilo Heroin hatte er dabei. Soviel wiegt die Tüte nicht, höchstens eineinhalb. Macht das einen Unterschied? Ich lege die Tüte auf die Gepäckablage und versuche nicht weiter darüber nachzudenken. Es passiert nichts – keine weiteren Anrufe, keine Drogenfahnder.

Am Bahnhof am nächsten Morgen werde ich tatsächlich auf dem Bahnsteig in Empfang genommen von zwei Männern, die ein Schild mit meinem Namen in der Hand halten. ‚Ich bin Jan’, sage ich. Der eine schüttelt mir kurz die Hand, nimmt die Tüte und geht zu einem schwarzen Audi A 8. Der ist mitten auf dem Bahnsteig geparkt. Das ist sogar in China ungewöhnlich. Die Scheiben sind verdunkelt, ich kann aber erkennen, dass weitere Gestalten im Wageninnern sitzen. Die beiden anderen steigen ein, der Wagen startet und bahnt sich hupend seinen Weg durch die Menschenmenge. Was war das denn jetzt? Wo ist der Freund, dem die Tüte angeblich gehört und wieso bedankt sich niemand bei mir? Eigentlich hatte ich gehofft, noch zu erfahren, was denn drin ist in der Tüte. Vielleicht Pläne zur Urananreicherung, die Weltformel oder doch nur profane Drogen?

Viele Begegnungen sind also oft skurril und geprägt von Missverständnissen. So sehr ich auch versuche, mir einen Reim auf alles zu machen, so sehr habe ich oft das Gefühl, hoffnungslos daneben zu liegen. Nichtsdestotrotz waren (fast) ausnahmslos alle Menschen, die ich getroffen habe freundlich und offen. Ihre Neugier ist überwältigend genauso wie die Gastfreundschaft. Wie zum Beispiel in einem Wüstenkaff in der Provinz Ningxia, wo ich von einer ganzen Familie verköstigt und betüdelt wurde. Hier hatte man sogar Geduld mit mir und ich konnte alle Fragen zur allgemeinen Zufriedenheit beantworten. Die Familienvorsteherin wollte mich sogar zum Bleiben bewegen. Sie sagte, sie würde gerne mehr erfahren über die Welt, aus der ich komme – und ich würde gerne mehr erfahren von ihrer Welt. Vielleicht besuch ich sie noch mal.

Genauso harmonisch verlief ein Treffen mit einer Gruppe Studenten am Bahnhofsvorplatz in einer anderen Wüstenstadt. Sie versorgten mich fröhlich mit Bier und forderten mich auf, ihre Frisuren zu bewerten. Intern hatten sie den einzigen Langhaarigen ihrer Gang als hässlichen Vogel ausgemacht, der dringend einen Haarschnitt braucht. Obwohl er überzeugt ist von seiner Haarpracht, wird er sich dem Druck nicht lange beugen können, denn auch die Damen waren einhellig der Meinung, seine Frisur sei schlicht scheiße.

Begegnungen dieser Art werde ich vermissen. Sie führen mir vor Augen, dass das Leben, wie ich es kenne, nicht zwangsläufig der Weisheit letzter Schluss ist. Hinter der vordergründigen Sprachbarriere verbirgt sich ein ganzes Universum von anderen Lebenskonzepten und Wahrnehmungen, unterschiedlichen Weltanschauungen und Philosophien, die genauso richtig oder falsch sind wie meine eigenen. Ist halt alles irgendwie relativ - von den Frisuren mal abgesehen.

Bis zu meiner Rückreise habe ich noch einige 1.000 km in öffentlichen Verkehrsmitteln vor mir. Ich bin überzeugt, ich werde weiterhin auf so viele freundliche und interessante Menschen treffen. Vielleicht finde ich noch Gelegenheit, an dieser Stelle ein paar Geschichten zum Besten zu geben – ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freu mich auf zu Hause. Wir sehen uns. Vorzugsweise vor irgendeinem Kiosk in oder um St. Pauli oder irgendwo im Grünen bei Spießchen und Bier.

Bis dahin – ich freu mich auf Euch!

jan kammann am 11. Juni 10

|

Permalink

|

0 Kommentare

|

kommentieren

Mittwoch, 9. Juni 2010

‚Schulstress ist mein Alltag’

Ni hao ihr alle! Mein Name ist Yi Meng. Ich wohne in Changchun. Hier ist es eigentlich ganz schön aber mein Alltag ist manchmal ziemlich anstrengend - schließlich gehe ich zur Schule. Und das auch noch in China. Wir müssen viel lernen und ich bin deshalb oft müde und kaputt. Trotzdem habe ich auch manchmal Spaß. Ich beschreibe mal, wie es bei uns in der Changchun Foreign Language School so zugeht:

Wie jeden Tag werden wir auch montags um 6.00 Uhr geweckt. Dann stehen wir auf, frühstücken und gehen rüber in die Klassenräume auf der anderen Seite des Schulgeländes. Ich teile mir ein Zimmer mit drei Freundinnen im Wohnheim für Mädchen. Das von den Jungs liegt direkt nebenan. Eine Stunde später beginnt dann der Unterricht. Jeden Tag habe ich mindestens 8 reguläre Stunden und danach sitze ich meistens bis um 18.00 Uhr im Klassenraum, um den nächsten Schultag vorzubereiten. Doch der Tag ist dann noch nicht vorbei – jeden Tag bekommen wir jede Menge Hausaufgaben auf, die ich dann am Abend mache. Das alles ist sehr anstrengend und ich bin oft sehr müde in der Schule.

In der ersten großen Pause am Montag findet immer der Fahnenappell statt. Alle 4.000 Schüler versammeln sich dann auf dem Schulhof und beobachten, wie eine neue Flagge gehisst wird. Währenddessen wird die chinesische Nationalhymne gespielt. Danach hält immer ein Schüler oder eine Schülerin eine Rede und spornt uns an fleißig zu lernen.

Das machen wir sowieso. Gute Noten sind sehr wichtig in China. Nach meinem Abschluss werden sie darüber entscheiden, ob und was ich studieren kann. Ich möchte gerne mal Ärztin werden oder vielleicht Diplomatin. Dann kann ich in viele andere Länder reisen und mein Land repräsentieren.

Bis dahin vergeht aber noch eine lange und anstrengende Zeit. Schließlich bin ich erst 14 und muss noch 4 Jahre zur Schule gehen. Übrigens hatte ich vor kurzem Geburtstag. Geboren wurde ich 1996, also im Jahr der Ratte. Ich mag Ratten – sind sie doch als ehrgeizig und ehrlich bekannt.

Ich verbringe also viel Zeit mit Lernen. Deshalb bin ich froh, dass wir nur zu viert sind in unserem Schlafsaal. Freunde von mir müssen sich ein Zimmer mit bis zu neun anderen Schülern teilen. Da ist es dann oft laut und man kann sich nicht konzentrieren. In unseren Zimmern müssen wir um halb neun sein und um elf geht das Licht aus. Ich habe aber eine Lampe mit Batterien, damit ich noch länger lesen kann. Besonders vor Prüfungen kann ich darauf nicht verzichten.

An allen Tagen außer Montag haben wir gemeinsam Sport in der ersten großen Pause. Wieder versammeln sich alle im Innenhof. Zu lauter Musik tanzen wir dann eine Choreographie. Es ist wichtig, die Schritte und Bewegungen gut zu können, denn unsere Sportlehrer beobachten uns und bewerten die Genauigkeit. Besonders Jungs können sich die Abläufe oft nicht merken. Dann müssen sie nachsitzen und so lange üben, bis alles sitzt.

Aber auch sonst ist Sport für mich sehr wichtig. Einmal im Halbjahr findet bei uns an der Schule ein Wettkampf statt. Alle Klassen treten gegeneinander an in Badminton, Fußball, Basketball und Tischtennis. Meine Lieblingssportart ist Volleyball und zusammen mit meinen Freundinnen trainiere ich täglich in der Mittagspause für das Turnier.

Wenn am Freitag die Schule aus ist und ich ganz müde nach Hause komme, habe ich trotzdem kaum Zeit für mich. Samstags und sonntags gehe ich in eine andere Schule und habe dort noch mal fünf Stunden am Tag. Meine Eltern bezahlen für den Unterricht. Das ist zwar ganz schön stressig und ich habe oft keine Lust, aber besonders in Englisch und Mathe helfen mir die Stunden sehr. In China ist das ganz normal – alle meine Freundinnen haben Extrastunden am Wochenende.

Am Sonntagabend bringen meine Eltern mich dann wieder zur Changchun Foreign Language School. Am Anfang hatte ich oft Heimweh aber mittlerweile freue ich mich auf meine Freunde. Wir sind gerne zusammen, lernen viel aber haben auch viel Spaß. Besonders beim Sport – schließlich wollen wir gemeinsam das Turnier gewinnen.

Im Moment ist Schule also mein Leben. Alles mach ich hier – schlafen, essen, lernen. Unser ausländischer Lehrer, dieser Yang oder so, hat gesagt, in Deutschland hat man immer schon um 14.00 Uhr frei. Oft wünsch ich mir das auch, besonders wenn ich nach der Mittagspause meine Augen kaum mehr aufhalten kann.

Ich frag mich nur, was macht ihr eigentlich dann den ganzen Nachmittag? Über Eure Antworten freue ich mich. Yang Laoshi sagt immer nur, er hätte viel 'rumgehangen' als Schüler. Was meint er?

Wie jeden Tag werden wir auch montags um 6.00 Uhr geweckt. Dann stehen wir auf, frühstücken und gehen rüber in die Klassenräume auf der anderen Seite des Schulgeländes. Ich teile mir ein Zimmer mit drei Freundinnen im Wohnheim für Mädchen. Das von den Jungs liegt direkt nebenan. Eine Stunde später beginnt dann der Unterricht. Jeden Tag habe ich mindestens 8 reguläre Stunden und danach sitze ich meistens bis um 18.00 Uhr im Klassenraum, um den nächsten Schultag vorzubereiten. Doch der Tag ist dann noch nicht vorbei – jeden Tag bekommen wir jede Menge Hausaufgaben auf, die ich dann am Abend mache. Das alles ist sehr anstrengend und ich bin oft sehr müde in der Schule.

In der ersten großen Pause am Montag findet immer der Fahnenappell statt. Alle 4.000 Schüler versammeln sich dann auf dem Schulhof und beobachten, wie eine neue Flagge gehisst wird. Währenddessen wird die chinesische Nationalhymne gespielt. Danach hält immer ein Schüler oder eine Schülerin eine Rede und spornt uns an fleißig zu lernen.

Das machen wir sowieso. Gute Noten sind sehr wichtig in China. Nach meinem Abschluss werden sie darüber entscheiden, ob und was ich studieren kann. Ich möchte gerne mal Ärztin werden oder vielleicht Diplomatin. Dann kann ich in viele andere Länder reisen und mein Land repräsentieren.

Bis dahin vergeht aber noch eine lange und anstrengende Zeit. Schließlich bin ich erst 14 und muss noch 4 Jahre zur Schule gehen. Übrigens hatte ich vor kurzem Geburtstag. Geboren wurde ich 1996, also im Jahr der Ratte. Ich mag Ratten – sind sie doch als ehrgeizig und ehrlich bekannt.

Ich verbringe also viel Zeit mit Lernen. Deshalb bin ich froh, dass wir nur zu viert sind in unserem Schlafsaal. Freunde von mir müssen sich ein Zimmer mit bis zu neun anderen Schülern teilen. Da ist es dann oft laut und man kann sich nicht konzentrieren. In unseren Zimmern müssen wir um halb neun sein und um elf geht das Licht aus. Ich habe aber eine Lampe mit Batterien, damit ich noch länger lesen kann. Besonders vor Prüfungen kann ich darauf nicht verzichten.

An allen Tagen außer Montag haben wir gemeinsam Sport in der ersten großen Pause. Wieder versammeln sich alle im Innenhof. Zu lauter Musik tanzen wir dann eine Choreographie. Es ist wichtig, die Schritte und Bewegungen gut zu können, denn unsere Sportlehrer beobachten uns und bewerten die Genauigkeit. Besonders Jungs können sich die Abläufe oft nicht merken. Dann müssen sie nachsitzen und so lange üben, bis alles sitzt.

Aber auch sonst ist Sport für mich sehr wichtig. Einmal im Halbjahr findet bei uns an der Schule ein Wettkampf statt. Alle Klassen treten gegeneinander an in Badminton, Fußball, Basketball und Tischtennis. Meine Lieblingssportart ist Volleyball und zusammen mit meinen Freundinnen trainiere ich täglich in der Mittagspause für das Turnier.

Wenn am Freitag die Schule aus ist und ich ganz müde nach Hause komme, habe ich trotzdem kaum Zeit für mich. Samstags und sonntags gehe ich in eine andere Schule und habe dort noch mal fünf Stunden am Tag. Meine Eltern bezahlen für den Unterricht. Das ist zwar ganz schön stressig und ich habe oft keine Lust, aber besonders in Englisch und Mathe helfen mir die Stunden sehr. In China ist das ganz normal – alle meine Freundinnen haben Extrastunden am Wochenende.

Am Sonntagabend bringen meine Eltern mich dann wieder zur Changchun Foreign Language School. Am Anfang hatte ich oft Heimweh aber mittlerweile freue ich mich auf meine Freunde. Wir sind gerne zusammen, lernen viel aber haben auch viel Spaß. Besonders beim Sport – schließlich wollen wir gemeinsam das Turnier gewinnen.

Im Moment ist Schule also mein Leben. Alles mach ich hier – schlafen, essen, lernen. Unser ausländischer Lehrer, dieser Yang oder so, hat gesagt, in Deutschland hat man immer schon um 14.00 Uhr frei. Oft wünsch ich mir das auch, besonders wenn ich nach der Mittagspause meine Augen kaum mehr aufhalten kann.

Ich frag mich nur, was macht ihr eigentlich dann den ganzen Nachmittag? Über Eure Antworten freue ich mich. Yang Laoshi sagt immer nur, er hätte viel 'rumgehangen' als Schüler. Was meint er?

Mittwoch, 5. Mai 2010

Holy Shit

Bereits vor einer ganzen Weile wurde ich in meiner Aliens Chinese School um einen Gefallen gebeten. Little Fish, die Sekretärin der Schule, blieb allerdings nur sehr vage und rückte nicht so richtig raus mit der Sprache, um was es denn eigentlich geht. Ich erfuhr nur, dass es sich um eine Hochzeit ihrer Freunde handelt, bei der die Anwesenheit eines Ausländers gewünscht sei. Ist bestimmt interessant, dachte ich mir und sagte zu.

Ein paar Wochen später, der Hochzeitstermin rückte immer näher, fragte sie dann plötzlich, wie es um meine Frömmigkeit bestellt sei. Ich sagte, dass ich mit der Kirche ungefähr soviel zu tun habe, wie der Papst mit der Aufklärung von Missbrauchsfällen, aber dennoch getauft und konfirmiert bin. Skeptisch zieht sie die Augenbrauen hoch und murmelt ‚Mei Shi, Mei Shi’ (Macht nichts).

Bis dahin habe ich gedacht, es ginge um eine traditionell-chinesische Hochzeit und ich soll als Ausländer für den Hauch Exotik sorgen. Über meine genaue Funktion auf dem Fest hatte ich mir bis dahin keine Gedanken gemacht. Jetzt hieß es plötzlich, das Paar wolle in einer abendländisch-christlichen Zeremonie getraut werden und ich soll in einer Kirche ein paar Worte an das Brautpaar richten.

Eine Woche vor der Hochzeit rief Little Fish dann erneut an und fragte mich, was meine Dienste denn kosten würden. ‚Kosten? Ich betrachte das als eine Art Freundschaftsdienst, dafür nehme ich doch kein Geld’, erkläre ich ihr. Frage sie aber noch, ob Braut oder Bräutigam tatsächlich mit ihr befreundet sind. ‚Nein’, sagt sie jetzt plötzlich, ‚Ich kenne die Leute gar nicht’ und sie wird auf der Hochzeit auch gar nicht da sein. Ich bin verwirrt. Was soll ich auf einer Hochzeit von wildfremden Leuten und vor allem: Was soll ich denen erzählen? Nun erklärt sie, ein Freund von ihr leite eine Art Hochzeitsplanungsagentur. Bei ihm kann man verschiedenste Zeremonien buchen und er organisiert alles. Aktuell plant er eine Hochzeit nach westlichem Vorbild – und dafür braucht er einen Ausländer. Aha. Ich verstehe. Deshalb auch die Frage nach der Bezahlung…

Ich fühle mich hintergangen, werde aber trotzdem mitmachen. Wann bekommt man schon mal Gelegenheit einer chinesisch-christlichen Hochzeit beizuwohnen? Außerdem wird mir versichert, dass es sich bei meinem Auftritt nur um eine kleine Gastrede handelt. Nur ein paar Sätze auf Englisch – das exotische Element eben. Den Rest erledigen der Hochzeitsplaner und seine Mitarbeiter.

Ein paar Tage später werde ich zu einer Probe einberufen. Probe? Mir schwant Schlimmes. Als ich mich zum verabredeten Zeitpunkt in der Kirche einfinde, laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren: Altar und Bühne werden mit weißen Kerzen und jeder Menge Blumen ausstaffiert, Sitzbänke unter lauten Anweisungen des Hochzeitsplaner-Chefs arrangiert und in der Eingangshalle wird eine ‚Merry-Christmas’-Girlande (!) ausgerollt. Als der Chef mich erblickt, stürzt er auf mich zu und drückt mir das Skript in die Hand. Es sieht vor, dass ich die Messe lese. Ich bin entsetzt. Er stellt sich das Ganze so vor, dass ich auf der Bühne hinter dem Altar stehe und auf Englisch meinen Text aufsage und er dann übersetzt - schließlich wird voraussichtlich keiner der Hochzeitsgäste auch nur ein Wort englisch verstehen.

Ich beginne zu begreifen, dass er mich als Pfarrer zu verkleiden gedenkt und ich ohne Gesichtsverlust aus der Nummer auch nicht mehr herauskomme. Ich werde der Braut Jialin Jia und dem Bräutigam Chen Lei das Jawort abringen und ich werde den beiden die Frage aller Fagen stellen müssen: ‚Will you love and honor her/him all the days of your life?’ Und das auf einer Bühne stehend, verkleidet als Pfarrer mit Robe, behangen mit einem roten Schal und einem silbernen Kreuz. Holy Shit. Zu allem Überfluss erfahre ich noch, dass Chen Leis Vater ein hohes Tier in der Changchuner Provinzregierung ist und deshalb muss natürlich alles besonders reibungslos ablaufen.

Am nächsten Tag ist Hochzeit, an einem Werktag um 10.00 morgens. Unsicher stehe ich vor der Bühne herum. Ich kann mich mit niemandem so recht unterhalten. Der Chef ist noch aufgeregter als ich und kümmert sich um die letzten Feinheiten wie Musik und Kameraleute (!). Dann kommt endlich eine Frau auf mich zu. Sie überreicht mir meine Verkleidung und fragt mich nach meinem Glauben. Sie spricht ein bisschen englisch und es stellt sich heraus, dass sie Theologin ist und jeden Samstag den Gottesdienst macht. Ich fühle mich noch elender. Ein Wolf im Schafspelz. Dem Chef sind meine Zweifel egal – er hat die Kirche für dieses Event gebucht, es geht ihm ausschließlich um ein gutes Geschäft. Verdammte Ketzer sind wir, denke ich mir, als ich die unschuldig dreinblickende Pfarrerin betrachte.

Dann geht es los. Die Kirche ist voll besetzt, alle Kameraleute und Fotographen in Stellung. Die Tür öffnet sich und der Bräutigam betritt den Raum. Begleitet von seinem Trauzeugen läuft er zu ‚Ode an die Freude’ an den Gästen vorbei, um dann vor mir stehen zu bleiben. Das Publikum applaudiert. Dann die Braut. Flankiert vom Brautvater und einer Dame in weiß schreitet sie stolz zu ‚Amazing Grace’ auf den Traualtar zu. Jubel brandet auf. Dann kommt auch sie vor mir zum Stehen und die Menge wartet hoffnungsfroh auf meine Worte der Nächstenliebe. Im Grunde ist es egal, was ich sage, es versteht mich ja doch keiner. Trotzdem – ich halte mich an die Vorgaben und fange an, die Hochzeitspredigt zu halten, die der Agenturchef ganz offenbar irgendwo aus dem Internet hat. ‚Today we gathered here under the watchful eye of god...usw’. Nach jedem Absatz halte ich inne und warte auf die Übersetzung aus dem Off. Alles läuft wie geplant. Die entscheidenden Fragen werden von beiden artig bejaht, der Trauzeuge hat auf das vereinbarte Stichwort die Ringe zur Hand und der Aufforderung sich zu küssen, kommt das Paar auch sofort nach, sodass ich beide am Ende der Sitzung feierlich zu Mann und Frau erklären kann. Erneut brandet Jubel auf, ‚Ode an die Freude’ erklingt und ich bleibe wie versteinert hinter dem Altar stehen. Dann wendet sich das Paar zum gehen, die Hochzeitsgesellschaft folgt. Als alle die Kirche verlassen haben, stehe ich noch immer total verunsichert hinter meinem Altar, bis der Chef auf mich zukommt, irgendwas mit ‚Thank You, well done’ redet und ebenfalls verschwindet. ‚Äh ja, nichts zu danken’, rufe ich noch halbherzig hinterher, mit dem unschönen Gefühl missbraucht worden zu sein.

Nun bin ich alleine mit der richtigen Pfarrerin. Sie lädt mich ein am Gottesdienst am Samstag teilzunehmen. Vielleicht sollte das Angebot wahrnehmen, um dort Buße zu tun für diese unfassbar verlogene Vorstellung. Auf der anderen Seite – was ist schon passiert? Ich war Hauptdarsteller in einer trashigen chinesischen Hochzeit und habe zwei Menschen in den Hafen der Ehe geleitet. Außerdem dürfte es dem Hochzeitspaar und der Gesellschaft sowieso nur um das Event gegangen sein, auf dem ich das Maskottchen war. Na ja, wie ich es drehe und wende – irgendwie bleibt da ein komischer Beigeschmack. Später rät mir ein Freund, Visitenkarten anzuschaffen. Neben Gabelstaplerfahrer, Tankwart, Pizzabote und Lehrer könnte ich da jetzt auch Priester drauf drucken lassen. Warum eigentlich nicht…?

Ein paar Wochen später, der Hochzeitstermin rückte immer näher, fragte sie dann plötzlich, wie es um meine Frömmigkeit bestellt sei. Ich sagte, dass ich mit der Kirche ungefähr soviel zu tun habe, wie der Papst mit der Aufklärung von Missbrauchsfällen, aber dennoch getauft und konfirmiert bin. Skeptisch zieht sie die Augenbrauen hoch und murmelt ‚Mei Shi, Mei Shi’ (Macht nichts).

Bis dahin habe ich gedacht, es ginge um eine traditionell-chinesische Hochzeit und ich soll als Ausländer für den Hauch Exotik sorgen. Über meine genaue Funktion auf dem Fest hatte ich mir bis dahin keine Gedanken gemacht. Jetzt hieß es plötzlich, das Paar wolle in einer abendländisch-christlichen Zeremonie getraut werden und ich soll in einer Kirche ein paar Worte an das Brautpaar richten.

Eine Woche vor der Hochzeit rief Little Fish dann erneut an und fragte mich, was meine Dienste denn kosten würden. ‚Kosten? Ich betrachte das als eine Art Freundschaftsdienst, dafür nehme ich doch kein Geld’, erkläre ich ihr. Frage sie aber noch, ob Braut oder Bräutigam tatsächlich mit ihr befreundet sind. ‚Nein’, sagt sie jetzt plötzlich, ‚Ich kenne die Leute gar nicht’ und sie wird auf der Hochzeit auch gar nicht da sein. Ich bin verwirrt. Was soll ich auf einer Hochzeit von wildfremden Leuten und vor allem: Was soll ich denen erzählen? Nun erklärt sie, ein Freund von ihr leite eine Art Hochzeitsplanungsagentur. Bei ihm kann man verschiedenste Zeremonien buchen und er organisiert alles. Aktuell plant er eine Hochzeit nach westlichem Vorbild – und dafür braucht er einen Ausländer. Aha. Ich verstehe. Deshalb auch die Frage nach der Bezahlung…

Ich fühle mich hintergangen, werde aber trotzdem mitmachen. Wann bekommt man schon mal Gelegenheit einer chinesisch-christlichen Hochzeit beizuwohnen? Außerdem wird mir versichert, dass es sich bei meinem Auftritt nur um eine kleine Gastrede handelt. Nur ein paar Sätze auf Englisch – das exotische Element eben. Den Rest erledigen der Hochzeitsplaner und seine Mitarbeiter.

Ein paar Tage später werde ich zu einer Probe einberufen. Probe? Mir schwant Schlimmes. Als ich mich zum verabredeten Zeitpunkt in der Kirche einfinde, laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren: Altar und Bühne werden mit weißen Kerzen und jeder Menge Blumen ausstaffiert, Sitzbänke unter lauten Anweisungen des Hochzeitsplaner-Chefs arrangiert und in der Eingangshalle wird eine ‚Merry-Christmas’-Girlande (!) ausgerollt. Als der Chef mich erblickt, stürzt er auf mich zu und drückt mir das Skript in die Hand. Es sieht vor, dass ich die Messe lese. Ich bin entsetzt. Er stellt sich das Ganze so vor, dass ich auf der Bühne hinter dem Altar stehe und auf Englisch meinen Text aufsage und er dann übersetzt - schließlich wird voraussichtlich keiner der Hochzeitsgäste auch nur ein Wort englisch verstehen.

Ich beginne zu begreifen, dass er mich als Pfarrer zu verkleiden gedenkt und ich ohne Gesichtsverlust aus der Nummer auch nicht mehr herauskomme. Ich werde der Braut Jialin Jia und dem Bräutigam Chen Lei das Jawort abringen und ich werde den beiden die Frage aller Fagen stellen müssen: ‚Will you love and honor her/him all the days of your life?’ Und das auf einer Bühne stehend, verkleidet als Pfarrer mit Robe, behangen mit einem roten Schal und einem silbernen Kreuz. Holy Shit. Zu allem Überfluss erfahre ich noch, dass Chen Leis Vater ein hohes Tier in der Changchuner Provinzregierung ist und deshalb muss natürlich alles besonders reibungslos ablaufen.

Am nächsten Tag ist Hochzeit, an einem Werktag um 10.00 morgens. Unsicher stehe ich vor der Bühne herum. Ich kann mich mit niemandem so recht unterhalten. Der Chef ist noch aufgeregter als ich und kümmert sich um die letzten Feinheiten wie Musik und Kameraleute (!). Dann kommt endlich eine Frau auf mich zu. Sie überreicht mir meine Verkleidung und fragt mich nach meinem Glauben. Sie spricht ein bisschen englisch und es stellt sich heraus, dass sie Theologin ist und jeden Samstag den Gottesdienst macht. Ich fühle mich noch elender. Ein Wolf im Schafspelz. Dem Chef sind meine Zweifel egal – er hat die Kirche für dieses Event gebucht, es geht ihm ausschließlich um ein gutes Geschäft. Verdammte Ketzer sind wir, denke ich mir, als ich die unschuldig dreinblickende Pfarrerin betrachte.

Dann geht es los. Die Kirche ist voll besetzt, alle Kameraleute und Fotographen in Stellung. Die Tür öffnet sich und der Bräutigam betritt den Raum. Begleitet von seinem Trauzeugen läuft er zu ‚Ode an die Freude’ an den Gästen vorbei, um dann vor mir stehen zu bleiben. Das Publikum applaudiert. Dann die Braut. Flankiert vom Brautvater und einer Dame in weiß schreitet sie stolz zu ‚Amazing Grace’ auf den Traualtar zu. Jubel brandet auf. Dann kommt auch sie vor mir zum Stehen und die Menge wartet hoffnungsfroh auf meine Worte der Nächstenliebe. Im Grunde ist es egal, was ich sage, es versteht mich ja doch keiner. Trotzdem – ich halte mich an die Vorgaben und fange an, die Hochzeitspredigt zu halten, die der Agenturchef ganz offenbar irgendwo aus dem Internet hat. ‚Today we gathered here under the watchful eye of god...usw’. Nach jedem Absatz halte ich inne und warte auf die Übersetzung aus dem Off. Alles läuft wie geplant. Die entscheidenden Fragen werden von beiden artig bejaht, der Trauzeuge hat auf das vereinbarte Stichwort die Ringe zur Hand und der Aufforderung sich zu küssen, kommt das Paar auch sofort nach, sodass ich beide am Ende der Sitzung feierlich zu Mann und Frau erklären kann. Erneut brandet Jubel auf, ‚Ode an die Freude’ erklingt und ich bleibe wie versteinert hinter dem Altar stehen. Dann wendet sich das Paar zum gehen, die Hochzeitsgesellschaft folgt. Als alle die Kirche verlassen haben, stehe ich noch immer total verunsichert hinter meinem Altar, bis der Chef auf mich zukommt, irgendwas mit ‚Thank You, well done’ redet und ebenfalls verschwindet. ‚Äh ja, nichts zu danken’, rufe ich noch halbherzig hinterher, mit dem unschönen Gefühl missbraucht worden zu sein.

Nun bin ich alleine mit der richtigen Pfarrerin. Sie lädt mich ein am Gottesdienst am Samstag teilzunehmen. Vielleicht sollte das Angebot wahrnehmen, um dort Buße zu tun für diese unfassbar verlogene Vorstellung. Auf der anderen Seite – was ist schon passiert? Ich war Hauptdarsteller in einer trashigen chinesischen Hochzeit und habe zwei Menschen in den Hafen der Ehe geleitet. Außerdem dürfte es dem Hochzeitspaar und der Gesellschaft sowieso nur um das Event gegangen sein, auf dem ich das Maskottchen war. Na ja, wie ich es drehe und wende – irgendwie bleibt da ein komischer Beigeschmack. Später rät mir ein Freund, Visitenkarten anzuschaffen. Neben Gabelstaplerfahrer, Tankwart, Pizzabote und Lehrer könnte ich da jetzt auch Priester drauf drucken lassen. Warum eigentlich nicht…?

Freitag, 16. April 2010

erschütternd

In der Schule bekomme ich häufig Dinge wie ‚Taiwan? Part of China, Teacher!’, zu hören. Nun ja, da gehen die Meinungen der Taiwaner, dem Rest der Welt und die der chinesischen Bildungsverantwortlichen doch offenbar weit auseinander. Anders verhält es sich mit Tibet – über Jahrhunderte Spielball verschiedener Mächte, ist das Dach der Welt heute zweifellos unter chinesischer Ägide. ‚Tibet part of China’ – das ist wohl so, trotz weltweiten ‚Free-Tibet’-Kampagnen, olympischer ‚Flame of Shame’ und gelegentlichen Stargastauftritten des Dalai Lama im deutschen Fernsehen.

Nicht nur bei uns ist das Thema Tibet emotional stark aufgeladen. Auch in China machen sich die Leute so ihre Gedanken. Für sie hält China Tibet nicht besetzt, sondern es hat es befreit und ist dabei es zu zivilisieren. Endlich müssen die Tibeter kein rückständiges Nomadendasein mehr führen, können schick essen gehen in Fastfood-Nudelrestaurants und sind auch sonst gerne eingeladen, am Wirtschaftsaufschwung teilzuhaben. Anders als in Deutschland wird der Dalai Lama nicht als Friedensengel, sondern gerne als ‚Spalter’ und ‚Separatist’ bezeichnet, der zusammen mit seiner ‚Clique’ den Umsturz plant.

Die große Politik – ein Minenfeld. Schon oft habe ich es gestreift in der Schule und auch privat und schnell gemerkt: Insbesondere Tibet ist eine heikle Angelegenheit. Darauf angesprochen, wittern Chinesen sofort eine Belehrung von aufgeklärten und besserwisserischen Europäern und gehen in Hab-Acht-Stellung. Ich finde es unheimlich schwierig, mir eine Meinung zu alldem zu bilden und beschloss mal selbst nachzuschauen – und zwar in Qinghai, einer Provinz auf dem tibetischen Hochplateau. Ich buchte einen Flug nach Xining, der Hauptsatdt der Provinz. In der Nähe liegt ein riesiger Salzwassersee, viele tibetische Tempel und der Geburtsort des Dalai Lama.

Zwei Tage vor meinem Abflug bebte die Erde in Yushu, einem Bezirk in Qinghai, bewohnt fast ausschließlich von Tibetern. Mein Ziel liegt zwar nicht unmittelbar in diesem Gebiet, dennoch ist das Erdbeben allgegenwärtig. Ich habe das Gefühl, im Epizentrum der Emotionen zu landen.

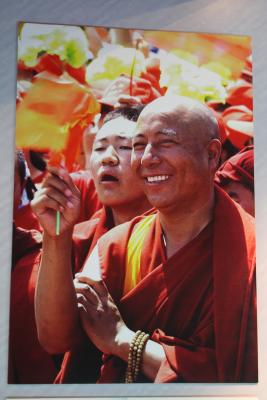

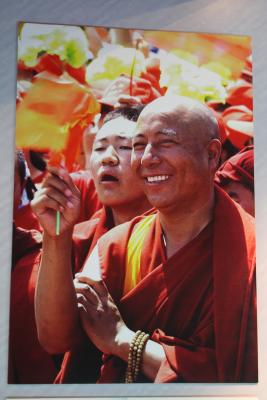

Mit mir besteigen internationale und chinesische Reporter und Kamerateams das Flugzeug. Schon am Flughafen wirken sie, als ginge es auf Klassenfahrt. Aufgeregt tauschen sie Informationen aus, telefonieren hektisch und rennen wild umher. Ja nichts verpassen. Ganz anders einige Mönche. In safranfarbenen Roben gekleidet, stehen sie verloren in einer Ecke herum. Einer von ihnen sitzt neben mir im Flugzeug. Er fliegt zu ersten Mal, ist nervös und weiß nicht, wie er sich verhalten soll. Ich schnalle ihn an und bringe seinen Sitz in die richtige Position. Er wurde schon mehrfach von der Flugbegleiterin ermahnt. Er erzählt, er komme aus Yushu und lebt in einem buddhistischen Kloster in Peking. In einem Nebensatz erwähnt er, er habe gestern erfahren, dass zwei seiner jüngeren Brüder ums Leben gekommen sind, jetzt möchte er so schnell wie möglich nach Hause. Ich weiß nicht, was ich sagen soll außer Beileidbekundungen und klopfe ihm hilflos auf die Schulter.

Dann fällt sein Blick auf die aktuelle Ausgabe der China-Daily, der englischsprachigen Staatszeitung. Auf der Titelseite schüttelt der chinesische Ministerpräsident Wen Jiabao gerade die Hände von Geretteten im Erdbebengebiet. Vorsichtig schaut er sich um: ‚He is a very bad man’, flüstert er dann. Warum er so schlecht ist, will ich wissen, er schnaubt nur verächtlich und sagt Wen sei ein ‚Liar’. Vielleicht zu laut? Ängstlich sieht er sich um in alle Richtungen. Alleine, dass er Angst hat, gehört zu werden, wenn er seine Meinung über den Oberminister laut sagt, stimmt mich skeptisch. Er lässt Durchblicken, dass es dem Minister nur um schöne Bilder geht, in Wahrheit seien ihm die Tibeter egal.

Tatsächlich sind dem Ministerpräsidenten die Bilder aus Yushu wohl ziemlich wichtig – schon alleine deshalb, weil es 2008 besonders in dieser Region zu heftigen Aufständen gegen chinesische Autoritäten kam. Nun hat man Gelegenheit zu zeigen, dass man es eigentlich ja nur gut meint.

Auf dem Flughafen Xining werden Hilfstransporte ins Erdbebengebiet abgewickelt. Verletzte kommen an und Hilfsgüter werden von Soldaten in Flugzeuge verladen. Alle dürfen das fotografieren – ich auch. Auf der Busfahrt in die Stadt überholen uns endlose Kolonnen von Krankenwagen mit Sirenen und Blaulicht. Die Stimmung ist äußerst bedrückt.

Auch in dem Hostel, in das ich nach langer Suche einchecke. Ich erfahre, dass der Großteil der tibetischen Mitarbeiter aus Yushu stammt. Kaum jemand weiß, wie es Freunden und Angehörigen geht, einige haben bereits von Toten in der eigenen Familie gehört. Natürlich wollen alle so schnell wie möglich nach Hause. Nur – das ist kaum möglich. Viele Straßen sind zerstört und die wenigen Busunternehmen haben plötzlich die Preise angehoben. Angebot und Nachfrage lassen sich auch in solchen Momenten nicht aushebeln.

Auch hier ist niemand gut zu sprechen auf Wen Jiabao, dessen Gesicht auf allen Zeitungen prangt. ‚Sie respektieren uns einfach nicht, nur wenn wir chinesisch werden’, sagen sie. ‚Alles Lüge’ ist der Kommentar zu den Meldungen von heldenhaften Rettungstaten der chinesischen Armee und Lieferung von genügend Hilfsgütern. Im Hostel herrscht eine Stimmung aus Verzweifelung, Angst und Wut.

Zwar ausgelöst in einer extremen Situation, kommen diese Gefühle gegenüber der chinesischen Regierung bestimmt nicht von ungefähr. Die Vorwürfe des Dalai Lama, China betreibe ‚kulturellen Völkermord’ sind sicher nicht völlig aus der Luft gegriffen.

Auf der anderen Seite sehe ich in Xining, eine Stadt, in der mehrheitlich Han-Chinesen leben, große Anteilnahme in den Straßen. Die Menschen sind aufrichtig betroffen, es herrscht eine allseits bedrückte Stimmung. Auf Benefiz-Veranstaltungen werden Spenden gesammelt und überall gibt es Blutspendestationen, vor denen lange Schlangen stehen. Eine sehr engagierte freiwillige Helferin erzählt mir, sie würde alles tun, um den Menschen zu helfen.

Was aber die Planer der Partei tun werden, um zu helfen, nachdem das Gröbste erledigt ist, wird sich erst zeigen. Werden sie die zerstörten Städte nach chinesischem Vorbild wieder aufbauen, oder lassen sie den Tibetern die zugesicherte Autonomie und verzichten auf Einflussnahme? Wohl eher nicht...So oder so - verkauft werden wird es als großer Erfolg der Mitmenschlichkeit und der Harmonie.

Nicht nur bei uns ist das Thema Tibet emotional stark aufgeladen. Auch in China machen sich die Leute so ihre Gedanken. Für sie hält China Tibet nicht besetzt, sondern es hat es befreit und ist dabei es zu zivilisieren. Endlich müssen die Tibeter kein rückständiges Nomadendasein mehr führen, können schick essen gehen in Fastfood-Nudelrestaurants und sind auch sonst gerne eingeladen, am Wirtschaftsaufschwung teilzuhaben. Anders als in Deutschland wird der Dalai Lama nicht als Friedensengel, sondern gerne als ‚Spalter’ und ‚Separatist’ bezeichnet, der zusammen mit seiner ‚Clique’ den Umsturz plant.

Die große Politik – ein Minenfeld. Schon oft habe ich es gestreift in der Schule und auch privat und schnell gemerkt: Insbesondere Tibet ist eine heikle Angelegenheit. Darauf angesprochen, wittern Chinesen sofort eine Belehrung von aufgeklärten und besserwisserischen Europäern und gehen in Hab-Acht-Stellung. Ich finde es unheimlich schwierig, mir eine Meinung zu alldem zu bilden und beschloss mal selbst nachzuschauen – und zwar in Qinghai, einer Provinz auf dem tibetischen Hochplateau. Ich buchte einen Flug nach Xining, der Hauptsatdt der Provinz. In der Nähe liegt ein riesiger Salzwassersee, viele tibetische Tempel und der Geburtsort des Dalai Lama.

Zwei Tage vor meinem Abflug bebte die Erde in Yushu, einem Bezirk in Qinghai, bewohnt fast ausschließlich von Tibetern. Mein Ziel liegt zwar nicht unmittelbar in diesem Gebiet, dennoch ist das Erdbeben allgegenwärtig. Ich habe das Gefühl, im Epizentrum der Emotionen zu landen.

Mit mir besteigen internationale und chinesische Reporter und Kamerateams das Flugzeug. Schon am Flughafen wirken sie, als ginge es auf Klassenfahrt. Aufgeregt tauschen sie Informationen aus, telefonieren hektisch und rennen wild umher. Ja nichts verpassen. Ganz anders einige Mönche. In safranfarbenen Roben gekleidet, stehen sie verloren in einer Ecke herum. Einer von ihnen sitzt neben mir im Flugzeug. Er fliegt zu ersten Mal, ist nervös und weiß nicht, wie er sich verhalten soll. Ich schnalle ihn an und bringe seinen Sitz in die richtige Position. Er wurde schon mehrfach von der Flugbegleiterin ermahnt. Er erzählt, er komme aus Yushu und lebt in einem buddhistischen Kloster in Peking. In einem Nebensatz erwähnt er, er habe gestern erfahren, dass zwei seiner jüngeren Brüder ums Leben gekommen sind, jetzt möchte er so schnell wie möglich nach Hause. Ich weiß nicht, was ich sagen soll außer Beileidbekundungen und klopfe ihm hilflos auf die Schulter.

Dann fällt sein Blick auf die aktuelle Ausgabe der China-Daily, der englischsprachigen Staatszeitung. Auf der Titelseite schüttelt der chinesische Ministerpräsident Wen Jiabao gerade die Hände von Geretteten im Erdbebengebiet. Vorsichtig schaut er sich um: ‚He is a very bad man’, flüstert er dann. Warum er so schlecht ist, will ich wissen, er schnaubt nur verächtlich und sagt Wen sei ein ‚Liar’. Vielleicht zu laut? Ängstlich sieht er sich um in alle Richtungen. Alleine, dass er Angst hat, gehört zu werden, wenn er seine Meinung über den Oberminister laut sagt, stimmt mich skeptisch. Er lässt Durchblicken, dass es dem Minister nur um schöne Bilder geht, in Wahrheit seien ihm die Tibeter egal.

Tatsächlich sind dem Ministerpräsidenten die Bilder aus Yushu wohl ziemlich wichtig – schon alleine deshalb, weil es 2008 besonders in dieser Region zu heftigen Aufständen gegen chinesische Autoritäten kam. Nun hat man Gelegenheit zu zeigen, dass man es eigentlich ja nur gut meint.

Auf dem Flughafen Xining werden Hilfstransporte ins Erdbebengebiet abgewickelt. Verletzte kommen an und Hilfsgüter werden von Soldaten in Flugzeuge verladen. Alle dürfen das fotografieren – ich auch. Auf der Busfahrt in die Stadt überholen uns endlose Kolonnen von Krankenwagen mit Sirenen und Blaulicht. Die Stimmung ist äußerst bedrückt.

Auch in dem Hostel, in das ich nach langer Suche einchecke. Ich erfahre, dass der Großteil der tibetischen Mitarbeiter aus Yushu stammt. Kaum jemand weiß, wie es Freunden und Angehörigen geht, einige haben bereits von Toten in der eigenen Familie gehört. Natürlich wollen alle so schnell wie möglich nach Hause. Nur – das ist kaum möglich. Viele Straßen sind zerstört und die wenigen Busunternehmen haben plötzlich die Preise angehoben. Angebot und Nachfrage lassen sich auch in solchen Momenten nicht aushebeln.

Auch hier ist niemand gut zu sprechen auf Wen Jiabao, dessen Gesicht auf allen Zeitungen prangt. ‚Sie respektieren uns einfach nicht, nur wenn wir chinesisch werden’, sagen sie. ‚Alles Lüge’ ist der Kommentar zu den Meldungen von heldenhaften Rettungstaten der chinesischen Armee und Lieferung von genügend Hilfsgütern. Im Hostel herrscht eine Stimmung aus Verzweifelung, Angst und Wut.

Zwar ausgelöst in einer extremen Situation, kommen diese Gefühle gegenüber der chinesischen Regierung bestimmt nicht von ungefähr. Die Vorwürfe des Dalai Lama, China betreibe ‚kulturellen Völkermord’ sind sicher nicht völlig aus der Luft gegriffen.

Auf der anderen Seite sehe ich in Xining, eine Stadt, in der mehrheitlich Han-Chinesen leben, große Anteilnahme in den Straßen. Die Menschen sind aufrichtig betroffen, es herrscht eine allseits bedrückte Stimmung. Auf Benefiz-Veranstaltungen werden Spenden gesammelt und überall gibt es Blutspendestationen, vor denen lange Schlangen stehen. Eine sehr engagierte freiwillige Helferin erzählt mir, sie würde alles tun, um den Menschen zu helfen.

Was aber die Planer der Partei tun werden, um zu helfen, nachdem das Gröbste erledigt ist, wird sich erst zeigen. Werden sie die zerstörten Städte nach chinesischem Vorbild wieder aufbauen, oder lassen sie den Tibetern die zugesicherte Autonomie und verzichten auf Einflussnahme? Wohl eher nicht...So oder so - verkauft werden wird es als großer Erfolg der Mitmenschlichkeit und der Harmonie.

Donnerstag, 15. April 2010

Vogelmenschen

Nach einigen verspäteten Wintereinbrüchen und Schneestürmen im April sieht es so aus, als würde jetzt endlich der Frühling Einzug halten in Changchun. Der Winter war endlos, die Menschen litten unter den sibirischen Verhältnissen. Wirklich warm ist es zwar noch nicht, aber dennoch scheinen sich viele nach dem Kalender zu kleiden – ab Anfang April trotzen sie den kalten Temperaturen mit sommerlicher Kleidung. Während ich noch auf meine vielschichtige Eskimo-Jacke angewiesen bin, laufen sie schon in Hemden und leichten Pullis rum. Ein weiteres Indiz für den bevorstehenden Temperaturumschwung sind Motorrollerpiloten, die, ausgerüstet mit krachenden Anlagen, aus denen derbe Bässe knallen, die Straßen zurückerobern. Auch hängen viele Geschäfte und Spießlokale die dicken Isolationsdecken ab. Im Winter muss man sich ständig durch schwere Vorhänge kämpfen, um ins Innere von Gebäuden zu gelangen - alles öffnet sich und das Leben verlagert sich nach draußen. Trotzdem. Irgendwas fehlt.

Es gibt keine Vögel. Jedenfalls hört und sieht man sie nicht. Als Vogel würde ich mir aber auch nicht Changchun als Lebensraum aussuchen. Vertrieben durch Lärm und Dreck, vergiftet durch Müll und Abwasser, verscheucht von ständiger Hektik. Exodus von Amsel, Drossel, Fink und Star. Wobei diese gefiederten Freunde noch einen tadellosen Ruf genießen – anders als die Spatzen. Die wurden ende der 50er Jahre vom Großen Vorsitzenden Mao Zedong als großes Übel ausgemacht. Schließlich fressen sie all den guten Reis weg und sind damit verantwortlich für Hunger, Not und Elend, also müssen sie sterben. Es folgte ein regelrechter Spatzengenozid - Bauern mussten mit Töpfen und Pfannen solange Lärm machen und die Vögel in der Luft halten, bis sie erschöpft oder tot vom Himmel fielen. Blöderweise mündete das in eine Insektenplage und China musste Spatzen aus Russland importieren.

Allerdings haben viele Vögel den Weg zurück in die städtische Gesellschaft gefunden: In Changchun gibt es keine Müllabfuhr, dieser Job wird von vielen Sammlern mit Handkarren und Fahrrädern erledigt. Sie laufen durch die Straßen und fordern die Anwohner laut rufend auf, ihren Müll nach draußen zu bringen. Mit ein bisschen Fantasie erinnern die Rufe an Vogelgezwitscher. Ich werde bei offenem Fenster von einem ‚HähHäääähHäh!’ geweckt. Könnte ein Auerhahn sein. Manchmal sind auch taubenartige Gurrgeräusche zu hören: ‚GuahhGuahh!’, oder aufgeregtes Krähengekreisch: ‚KahhhhKaaaahahaaa!’ (Das R ist auch für chinesische Krähen schwer auszusprechen).

Der Legende nach sind die Müllsammler Inkarnationen geschundener Vogelseelen. Klagend schieben sie ihre schweren Karren durch die Straßen und erinnern die Menschen an ihr Leid. Ein bisschen ist das so, als würden sie Material für den Nestbau sammeln. Das schaffen sie dann zu überall verstreuten Resthöfen, auf denen sie das Gesammelte sortieren und in seine Einzelteile zerlegen. Hinter meiner Schule sah ich kürzlich pechschwarze Rauchschwaden aufsteigen – neugierig schaute ich nach. Einige Vogelmenschen hatten zwei Sofas und einen Sessel in Brand gesetzt. So trennen sie für den Nestbau relevantes Material von wertlosem Schrott. In diesem Fall sind sie interessiert am metallenen Innenleben der Couchgarnitur, dem Fundament eines jeden stabilen Nests. Gut für sie, dass sie sich nicht mehr um ihre Artgenossen scheren müssen und guten Gewissens den Himmel verdunkeln können. So leben auch in Changchun Vogel und Mensch wieder glücklich und zufrieden in harmonischer Eintracht.

Es gibt keine Vögel. Jedenfalls hört und sieht man sie nicht. Als Vogel würde ich mir aber auch nicht Changchun als Lebensraum aussuchen. Vertrieben durch Lärm und Dreck, vergiftet durch Müll und Abwasser, verscheucht von ständiger Hektik. Exodus von Amsel, Drossel, Fink und Star. Wobei diese gefiederten Freunde noch einen tadellosen Ruf genießen – anders als die Spatzen. Die wurden ende der 50er Jahre vom Großen Vorsitzenden Mao Zedong als großes Übel ausgemacht. Schließlich fressen sie all den guten Reis weg und sind damit verantwortlich für Hunger, Not und Elend, also müssen sie sterben. Es folgte ein regelrechter Spatzengenozid - Bauern mussten mit Töpfen und Pfannen solange Lärm machen und die Vögel in der Luft halten, bis sie erschöpft oder tot vom Himmel fielen. Blöderweise mündete das in eine Insektenplage und China musste Spatzen aus Russland importieren.

Allerdings haben viele Vögel den Weg zurück in die städtische Gesellschaft gefunden: In Changchun gibt es keine Müllabfuhr, dieser Job wird von vielen Sammlern mit Handkarren und Fahrrädern erledigt. Sie laufen durch die Straßen und fordern die Anwohner laut rufend auf, ihren Müll nach draußen zu bringen. Mit ein bisschen Fantasie erinnern die Rufe an Vogelgezwitscher. Ich werde bei offenem Fenster von einem ‚HähHäääähHäh!’ geweckt. Könnte ein Auerhahn sein. Manchmal sind auch taubenartige Gurrgeräusche zu hören: ‚GuahhGuahh!’, oder aufgeregtes Krähengekreisch: ‚KahhhhKaaaahahaaa!’ (Das R ist auch für chinesische Krähen schwer auszusprechen).